“17 giugno 1972. Le nove di un sabato mattina. Un po’ presto perché squillasse il telefono. Woodward trovò a tastoni l’apparecchio e si svegliò di colpo. Era il capocronista del “Washington Post”. Uno scasso nella sede del partito democratico durante la notte; cinque uomini, armati di apparecchiature fotografiche e di dispositivi elettronici, erano stati arrestati. Poteva fare un salto al giornale? Woodward, che lavorava al “Post” da appena nove mesi, era sempre in attesa di un buon servizio per il sabato; ma anche stavolta, a quanto pareva, gli era andata male”.

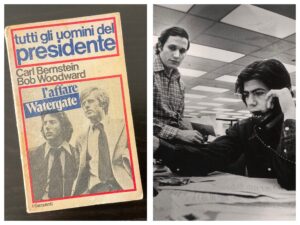

È l’incipit di “Tutti gli uomini del presidente”, il libro scritto nel 1974 da Carl Bernstein e Bob Woodward, a quell’epoca giovani cronisti del Washington Post. Woodward aveva 29 anni, Bernstein 28 quando nel 1972 cominciarono a occuparsi di quella che sarebbe diventata la più famosa inchiesta giornalistica di tutti i tempi: lo scandalo Watergate. L’indagine giornalistica che avrebbe portato alle dimissioni di Richard Nixon da presidente degli Stati Uniti il 9 agosto 1974.

Cosa resta 50 anni dopo

Ho rintracciato una vecchia copia dell’edizione italiana del libro, pubblicato nel 1974 da Garzanti con la prefazione di Alberto Ronchey. Avevo visto – come tutti forse – il film diretto nel 1976 da Alan J. Pakula e interpretato da Dustin Hoffman (nella parte di Bernstein) e da Robert Redford (in quella di Woodward) ma non avevo mai letto il loro libro.

A cinquant’anni dallo scandalo Watergate mi interessava capire alcune cose. In primo luogo, volevo comprendere, attraverso il racconto diretto dei due protagonisti, in che modo la macchina giornalistica era stata gestita da chi aveva la responsabilità della pubblicazione di quell’inchiesta che danneggiava il presidente degli Stati Uniti, la persona più potente del paese. Volevo comprendere, insomma, che ruolo avevano avuto il direttore del Washington Post, Ben Bradlee, e l’editrice del giornale, Katharine Graham.

Mi interessava conoscere anche i ragionamenti dei due giornalisti, il sistema di indagine che avevano seguito, le difficoltà che avevano dovuto superare, gli stratagemmi a cui erano ricorsi per ricostruire pezzo dopo pezzo la verità dei fatti. Volevo capire tutto questo dalle parole di Bernstein e Woodward.

La qualità della democrazia

Quelle pagine ingiallite hanno pian pian esaudito i miei interrogativi. Non hanno risposto – perché obiettivamente non potevano farlo – alle domande più importanti per tutti noi che viviamo e lavoriamo nel 2022. Qual è lo stato di salute del giornalismo investigativo oggi? È ancora possibile realizzare inchieste come quelle sul Watergate, cinquant’anni dopo, con uno scenario editoriale, economico e politico completamente cambiato?

Non sono domande di poco conto, perché dalla qualità e dalla forza del giornalismo dipendono anche la qualità e la forza di una democrazia. In un sistema democratico il potere deve essere costantemente messo sotto esame, analizzato, passato al setaccio, raccontato senza alcun timore reverenziale da parte della stampa. Perché il racconto della verità è un contrappeso fondamentale alle derive dei sistemi politici. Derive che sono continue e che hanno bisogno di essere bilanciate.

Nei paesi anglosassoni si dice che i media devono essere i “watchdog”, i cani da guardia del potere. L’inchiesta sul Watergate del Washington Post (e degli altri giornali americani) è stato cinquant’anni fa un grande esempio di bilanciamento di una deriva del potere.

Già, ma oggi?

Prima di parlarne è utile ripercorrere brevemente il racconto di Woodward e Bernstein in “Tutti gli uomini del presidente”.

Il ruolo di Bradlee

C’è un momento drammatico nella loro storia. Riguarda un articolo pubblicato sul Post il 25 ottobre 1972. Quell’articolo contiene un errore. Un errore importante. Bernstein e Woodward avevano scritto che un testimone aveva coinvolto l’assistente di Nixon nel corso della sua testimonianza davanti al gran giurì. Ma, a quanto pareva, non era andata esattamente così.

L’errore poteva compromettere la credibilità del giornale e provocare la fine dell’inchiesta che i due giovani cronisti stavano portando avanti superando ostacoli di ogni genere. Dopo le smentite della Casa Bianca, gli articoli usciti sugli altri giornali che riportavano quelle smentite e le precisazioni pubblicate dallo stesso Washington Post , il direttore del quotidiano doveva prendere una decisione.

Woodward e Bernstein raccontano nel libro che Bradlee (nella foto qui sopra) “si girò verso la sua macchina da scrivere. Doveva preparare una dichiarazione per tutte le agenzie che nel pomeriggio avevano telefonato chiedendo qual era la posizione del giornale alla luce dei nuovi sviluppi. Il foglio di carta scivolò attraverso la macchina da scrivere e planò sul pavimento, come in una comica dei fratelli Marx. Dopo parecchie false partenze, Bradlee buttò giù la seguente, epigrafica dichiarazione: “Confermiamo la nostra versione””.

In seguito, Bradlee avrebbe ricordato: “Buttai giù una trentina di dichiarazioni e alla fine borbottai fra me: “Al diavolo tutto! Restiamo al fianco dei nostri ragazzi””.

Nessun ostacolo

Bradlee e l’editrice del Post, Katharine Graham, non ostacolarono mai l’inchiesta. Il Washington Post si mosse come un corpo unico difendendo sempre il lavoro di Woodward e Bernstein.

Certo, c’erano spesso delle discussioni sull’opportunità o meno di pubblicare notizie di cui non si avevano conferme certe. C’erano talvolta opinioni diverse tra capiredattori, vicedirettori e direttore ma alla fine della giornata veniva sempre trovata una sintesi che permetteva all’inchiesta di fare un ulteriore passo in avanti.

La cosa importante fu che Bernstein e Woodward poterono proseguire l’indagine.

Quella di Bradlee è una figura importante. Senza di lui il Post, forse, non avrebbe proseguito nella pubblicazione dei pezzi. Il direttore in un giornale ha un ruolo fondamentale perché è lui, alla fine, che decide cosa pubblicare e cosa no. Se un direttore è più attento agli interessi delle persone che possono agevolarlo nella carriera piuttosto che alla bontà di un’inchiesta, allora il destino del giornale è segnato: smette di rispondere a una logica giornalistica per imboccare una strada che lo porta a divenire insignificante, irrilevante. E i lettori dopo un po’ lo abbandonano.

Bradlee dimostrò di essere un vero direttore. Un giornalista.

L’era del web

Cinquant’anni fa non esisteva internet, non c’erano i telefoni cellulari. Bisognava consumare le suole delle scarpe per incontrare personalmente le fonti oppure affidarsi a cabine telefoniche o telefono fissi sicuri. È quello che Woodward e Bernstein fanno in quei mesi. Decine di telefonate ogni giorno, decine di visite anche nelle ore più improbabili della sera oppure a notte fonda in uno sperduto garage di periferia di Washington, come gli incontri con la fonte più importante della loro inchiesta, che i due giornalisti chiamano in codice “gola profonda”.

Pezzo dopo pezzo, con pazienza certosina, con accelerazioni e passi indietro, Bernstein e Woodward misero insieme una tessera dopo l’altra, con grande fatica, consentendo all’inchiesta di decollare.

Oggi internet ha completamente stravolto il mondo editoriale. I media tradizionali sono in crisi in molti paesi occidentali, persi in una lunga transizione di cui non si vede una chiara via d’uscita. In Italia sono indeboliti dalla crisi di copie e di pubblicità, dall’esistenza di editori impuri che perseguono interessi diversi e spesso in contrasto con un giornalismo onesto e di alto livello.

In questo quadro generale, il giornalismo d’inchiesta è in grande difficoltà ma non si può dire che sia morto.

I team transnazionali

Sopravvive qua e là, a macchia di leopardo, nei vecchi giornali. Ma sta prendendo sempre più spazio in nuove realtà, spesso legate a internet e sempre più frequentemente con una dimensione internazionale.

La strada che è emersa negli ultimi anni è quella delle inchieste transnazionali, realizzate in team da giornalisti di testate di diversi paesi. Ognuno svolge una parte del lavoro, ciascuno contribuisce a scoprire e collegare i pezzi del mosaico. Soprattutto quando si inseguono i soldi di ricchi oligarchi o di trafficanti di droga o di riciclatori, i confini nazionali non esistono più e occorre tracciarne la rotta su scala internazionale. Solo con la collaborazione tra giornalisti e testate di paesi diversi si riesce a collegare tutti i pezzi e a scattare una fotografia il più possibile completa completa.

Gli esempi di collaborazione giornalistica negli ultimi anni non mancano. Il caso di più famoso è quello dell’International consortium of investigative journalists di Washington, che ha realizzato, per esempio, le inchieste sui Panama Papers. In Europa c’è Occrp (Organized crime and corruption reporting project) che – spesso insieme ad altre testate internazionali – realizza grandi inchieste sulla corruzione. Un’altra rete di giornalismo investigativo transnazionale è la European investigative collaborations (Eic), che negli anni passati ha svelato, per esempio, i Football Leaks.

Forbidden Stories è un network che ha realizzato, con la collaborazione di decine di giornalisti di media internazionali, il Daphne Project, che ha proseguito il lavoro della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia assassinata nel 2017. “Uccidere il giornalista non ucciderà la storia – è la mission del network investigativo -. Siamo una rete di giornalisti la cui missione è proteggere, perseguire e pubblicare il lavoro di altri giornalisti che devono affrontare minacce, prigioni o omicidi. È l’unico programma esistente con questa missione”.

In Germania, il collettivo giornalistico Correctiv riunisce giornalisti di diversi paesi per realizzare inchieste di interesse pubblico. Due grandi inchieste hanno scavato nelle frodi dell’Iva nella Ue e nello scandalo finanziario chiamato Cum-Ex.

Il Dig di Modena

Ci sono poi media nazionali nati con la mission di realizzare inchieste giornalistiche. In Olanda c’è Follow the money, In Francia c’è Mediapart, in Italia Irpimedia, di cui ho parlato in un precedente posto (“Giornalismo d’inchiesta, si chiama Irpimedia la Mediapart italiana”).

Altre realtà che in qualche modo rientrano in questa categoria sono Finance Uncovered a Londra mentre, con un ruolo diverso, ci sono le associazioni internazionali come il Global Investigative Journalism Network, che raggruppa associazioni nazionali e testate di vari paesi.

Inchieste approfondite vengono periodicamente realizzate anche da alcune organizzazioni non governative, come Oxfam, Global Witness, ReCommon o Transparency International.

C’è un appuntamento in Italia dove è possibile trovare molti dei giornalisti d’inchiesta che lavorano per questi network internazionali. È il Dig – Documentari, inchieste, giornalismi, un’associazione culturale che dal 2015 sostiene il giornalismo di qualità in tutte le sue forme, in Italia e nel mondo. Dig organizza ogni anno un festival nel quale vengono finanziati progetti di video inchieste. Il prossimo Dig Festival si svolge a Modena dal 22 al 25 settembre.

Cinquant’anni dopo lo scandalo Watergate, si può dunque riporre una concreta speranza nel futuro del giornalismo d’inchiesta. Un giornalismo diverso dal passato ma con le stesse finalità: raccontare, per quanto possibile, la verità che nessun altro racconta o vuole raccontare. Senza paraocchi, senza timidezze, senza convenienze.

L’URLO è anche su Facebook e su Flipboard

Twitter: @Angelo_Mincuzzi

angelo.mincuzzi@ilsole24ore.com